拝観・宝仏のご案内

宝筐印塔

宝筐印塔は寛永年間、真言四ヶ寺 (瀧水寺大日坊・注連寺・本道寺・大日寺) が 力を合せて本山の大日坊境内地に建立しました。全国でもまれに見る大きさとその形の美しさがたたえられております。

この塔は大日如来を信仰し其の徳をたたえて建てられたといわれ、又一説には上記真言四ヶ寺の先師の霊をまつられたとも伝えられております。

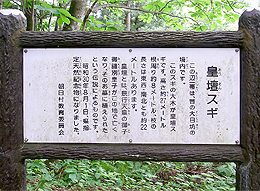

皇壇の杉

今から約一八〇〇年前、出羽国大網は十二代景行天皇の皇子、御諸別皇子が奥州巡錫の折、旧大日坊境内地に逗留され、 大網村、田麦村の境界、海抜七三五米の山に数百羽の鷹がおり、弓矢の風切りにこの鷹の羽根が重宝されました。

此の山一帯に大きい網を張って鷹を捕まえ、朝廷に羽根を送り続けたことで大変喜ばれ、御礼として此の地を出羽国と名付けられ、其の山を鷹匠山とされた。此の地に大きい網を張ったので大網と名付けられ、皇子の居住地となりました。

今日でも大日坊旧境内地は大網一番地であり大網の発祥地となっております。

皇子は此の地で御遷化され、墓所に植えられた杉が皇壇の杉と言われ、山形県指定の天然記念物として保存されています。

大同元年、空海上人(弘法大師)は唐より帰朝の際、これから自分が求める聖地に一寺建立と誓願され、 五鈷と三鈷を唐より投げられたのは有名な伝説ですが、五鈷杵は湯殿山大網の地、皇壇の杉に掛かり、弘法大師五鈷掛の杉とも言われました。

もう一方の三鈷は高野山の松に掛かり三鈷の松と言われております。帰国後、空海上人は大同二年四月八日一番に湯殿山を開山され、 最後は高野山を開山されたのです。

其の昔、湯殿山は女人禁制であり、それを哀れんだ大師は此の地に湯殿山本地仏大日如来(湯殿山大権現)を勧請し祀りました。月山(本地仏は阿弥陀如来)の麓の聖地に祀った為、大日如来の大と阿弥陀如来の阿弥で“大阿弥”、大網(大阿弥)は大日坊の事なのです。

秘仏御本尊 湯殿山大権現

空海弘法大師の御自作であり、この秘仏の御本尊が胎金両部大日如来(湯殿山大権現)であります。

湯殿山は丑歳(金剛界)と未歳(胎臓界)が御縁年に定められ、この御縁年の歳は秘仏御本尊が湯殿山に祀られ全国から 沢山の信者さんが参られたと伝えられております。

明治の廃仏毀釈、つづいて大災、昭和十一年の地辷災害と打続く悲運に見舞われ、 湯殿山が神道に代わっても丑歳と未歳には 秘仏御本尊を御開帳し、法燈を守りつづけ約一千二百余年、貫主は九十五世を数えています。東北一の霊山名刹として なお一層信仰が盛り上がり、毎日多くの祈祷、拝観の方々が訪れています。

※秘仏の御本尊ですので画像は加工してあります。

変化百体観音

約四百年前、庄内藩主・酒井公により奉納されました。

もともと観音様は一躰ですが、人それぞれの願いにあわせた姿となり、どんな人でも救おうとしました。

当寺百体観音は庄内札所31番現在9番・平和観音33所霊場第15番・庄内平和観音第17番霊場です。

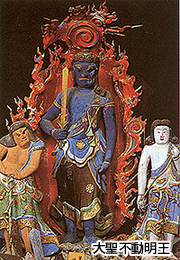

大聖不動明王(湯殿山大権現脇侍)

お瀧に大聖不動明王(交通安全・厄難消除)

不動尊は大日如来の教令身、悪魔降伏の威力を示す忿怒神也。破邪・顕正・邪毀・邪道を論じ破り、正義・正道を立てる仏と言われています。

又身体堅固・家運繁栄・除災招福の守り仏と広く信仰され、東北三十六不動尊霊場第二番札所でもあります。

波分大聖不動明王

版板・波分大聖不動明王

此の木版は約1.000年以前の彫刻と推定され、その内容は不動尊とも又両部大日如来のおすがたとも拝されます。

古代仏教の現実的教そのままを表現した他には、あまり見る事のできない秘仏木版として当寺につたわる宝物であります。

金銅仏釈迦如来立像

金銅仏釈迦如来立像(七世紀 飛鳥時代)

国指定重要文化財

大日坊に七世紀 飛鳥時代に伝来したと伝えられる金銅仏です。明治八年の本堂焼き討ちにより鍍金は失われましたが、頭部から足まで一鋳であり、左右相称的古様で、衣文の形や手足を大きく表して直立する姿を留めます。文化庁による分析の結果、中国 四川省付近の金・銅・錫が使用されていると判明しました。

平成五年に盗難に合い、平成十八年八月十二日に発見され、平成十八年九月十六日に無事戻って参りました。

弁財天 当山鎮守

弁財天(大宇賀神功徳・商売・学業・芸能)

大弁才功徳天・妙音天・美音天とも言われ、音楽・弁才・財福・智慧の徳があり 天女形で吉祥天と共に古くから信仰され我が国では七福神の一方とも言われている。

山形七福神巡拝札所でもあります。

文殊菩薩

文殊菩薩(学業成就・進学祈願)

文殊師利の略称であり智慧を司る仏と親しまれ、入学試験・進学成就の守り本尊と信仰されている。

又普賢菩薩と共に釈迦牟尼仏の脇士でもあります。

子安地蔵尊

子安地蔵尊(安産・子さづけ)

地蔵菩薩は大慈悲の仏として知られ、衆生の悲運を救う神として信仰されました。

特に子安地蔵は、子宝に恵まれない人々が昔より尊崇され、そのため子宝を得た例が数知れない程多く、お礼参りにたくさんの方が訪れます。

春日局も将軍家御世継ぎを祈願され、四代将軍家綱が授かり多くの方から信仰を受けました。